普通自動車とは?

更新日:2024年7月30日

普通車免許を取得されている方は、多くいらっしゃいますが、正確に「運転できる車」と「運転できない車」を区別できる方は、意外に少ないのが現状です。

普通車免許を取得されている方、これから免許を取得予定の方も「普通車」について、正確に理解しておきましょう。

ここでは、道路交通法での普通車の区分についてご案内致します。

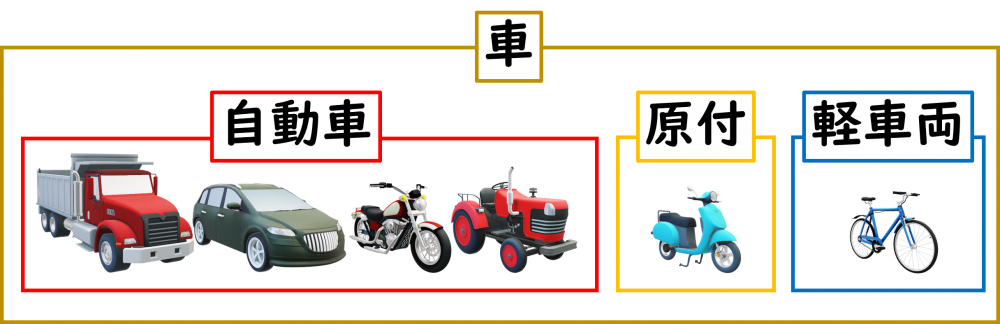

そもそも車とは?

普通車を説明する前に「車」と「自動車」の違いを、理解しておく必要があります。

上図にあるように、「車」という言葉は「自動車」~「軽車両(自転車)」まで幅広い意味を持ちます。

その中で「自動車」は、エンジンの動力によって車輪を回転させる車両になります。「原付」は、排気量50㏄以下のエンジンを備える車両になり、「軽車両」は原動機(エンジン)を持たない車両で自転車や荷車などになります。

軽車両以外は、車両ごと免許証が区分されており、運転するためには、車両に応じた免許証が必要になります。

例えば、普通自動車を運転するためには「普通自動車免許」、大型自動車を運転するためには「大型自動車免許」、普通二輪を運転するためには「普通二輪免許」といったように、車種に応じて免許証が区分されています。

免許証を区分する理由は、自動車のサイズが大きくなるにつれて、それに応じた運転技術が必要とされるためです。

運転技術を持ち合わせていない場合、交通事故を引き起こす可能性が高くなるだけでなく、道路の円滑性を著しく妨げる恐れがあります。道路を安全で円滑に利用できるようにするためには、免許証の種類を細かく分類して、自動車の特徴に応じた運転技術を身に着ける必要があります。

では、普通自動車とはどういったものなのでしょうか?

普通自動車

一般的に車と呼ばれることの多い普通自動車ですが、車両総重量、最大積載量、乗車定員に関して法令上(道路交通法)の規定があります。

| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |

|---|---|---|

| 3500㎏未満 | 2000㎏未満 | 10人以下 |

上記3条件を全て満たしている車が普通自動車となり、各用語の意味は以下のようになります。

| 車両総重量 | 車両重量と最大乗車定員が乗車した状態の総重量 |

| 最大積載量 | 積む事ができる荷物の最大重量 |

| 乗車定員 | その車に乗車できる最大人数 |

となります。

基本的に、車両総重量・最大積載量・乗車定員の数字が大きくなるにつれて、自動車のサイズが大きくなるため、上記のような規定が設けられています。普通自動車の規定より大きな自動車を運転したい場合は、準中型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許などを取得する必要があります。

免許証を取得する場合、運転したい車がどの区分に当てはまるのかを、調べて免許証を取得する必要があります。

例えば、普通自動車免許を取得される場合、運転したい自動車が普通自動車の要件を満たしているかを、調べておきましょう。

調べる方法は、自動車検査証を確認する方法が一般的です。

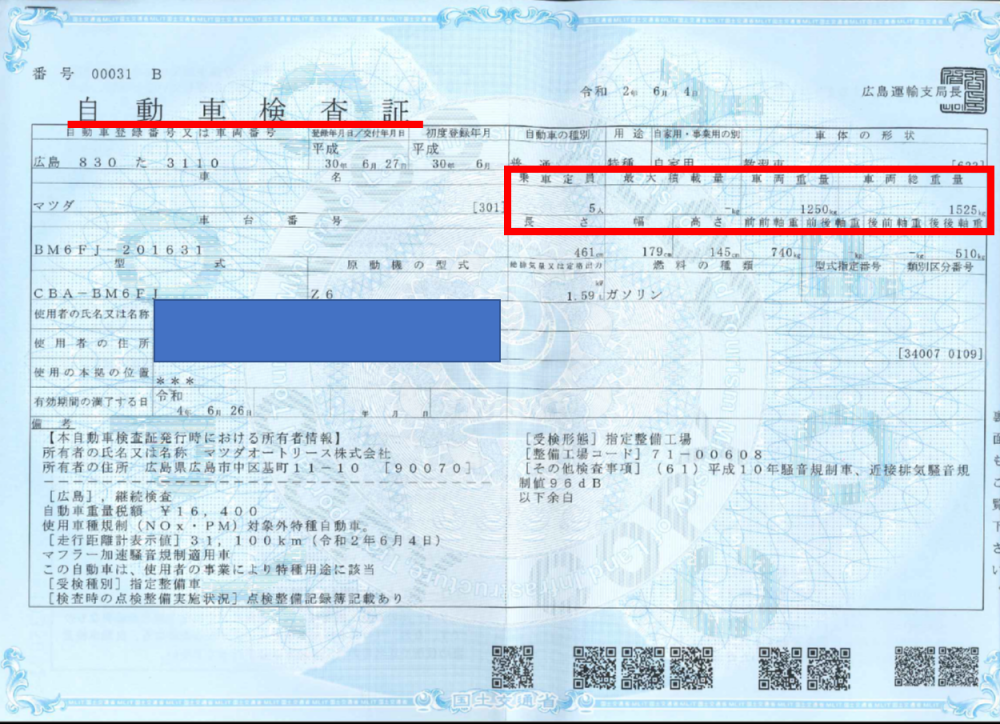

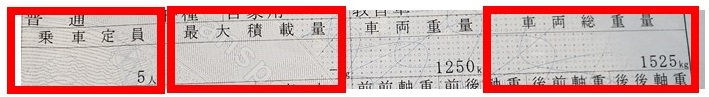

自動車検査証

自動車検査証の赤枠部分に、車両総重量、最大積載量、乗車定員が記載されています。

※画像は、普通乗用自動車のため最大積載量の記載がありません。

※普通貨物自動車は、記載があるのでご注意下さい。

この自動車であれば、車両総重量が1525㎏、最大積載量は記載なし、乗車定員は5名となります。全ての値が普通自動車の規定内となっており、普通自動車免許で運転する事が解ります。

ATとMT

自動車には、「AT(オートマ)」と「MT(マニュアル)」が存在します。免許を取得する際に、これらを選択する必要があります。

ATとMTは、何が違うのでしょうか?

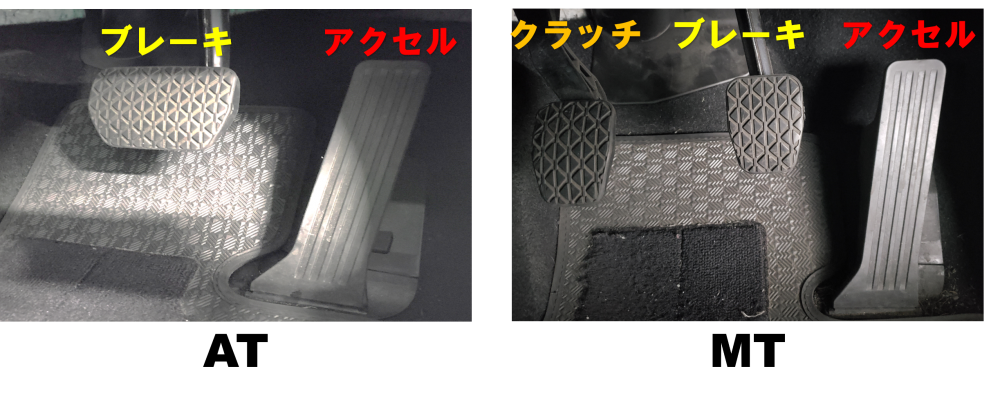

ペダル

ATとMTでは、ペダルの数が違います。ATは2ペダル、MTは3ペダルとなります。

操作方法は、ATが右足でアクセルとブレーキを操作します。MTは、右足でアクセルとブレーキを操作して、左足でクラッチを操作します。クラッチを操作するため、MTの方が複雑になります。「クラッチ」とは、エンジンの動力を車輪に伝える装置になります。発進~変速(ギア操作)~停止まで、クラッチを操作する必要があります。

ギア操作

ギア操作とは、主に車を前進・後退させるために使用します。ATであれば、前進ならD(ドライブ)後退ならR(リバース)にレバーを操作します。MTは、1速~5速まで速度に応じてレバーを操作します(自転車の変速と同じ)。後退は、Rに操作します。

操作方法(概要)

ATは、チェンジレバーを任意の位置(前進ならD、後退ならR)にした後、アクセルとブレーキの2つのペダルを使用して速度を調節します。速度を上げる時は、アクセルを踏み、速度を落とすときは、ブレーキを踏みます。信号待ち等の停止中は、ブレーキを踏み込んでおきます。

MTは、スタートはチェンジレバーを1速にした後、アクセルとクラッチを使用します(アクセル踏みながら、クラッチを離す)。その後、速度に応じて2速⇒3速とチェンジレバーを操作します(自転車の変速と似たような感覚です)。チェンジレバーを操作する時は、クラッチを踏み込んで、アクセルを緩めます。チェンジレバーを操作した後に、クラッチを離しながらアクセルを徐々に踏みます。信号待ち等の停止中は、ブレーキとクラッチを踏み込んでおきます。

文章を読んで頂くと、MT車の操作が複雑であると思われると思います。しかしながら、複雑に感じるのは慣れるまでの間で、慣れてしまうとあまり気にならない部分でもあります。

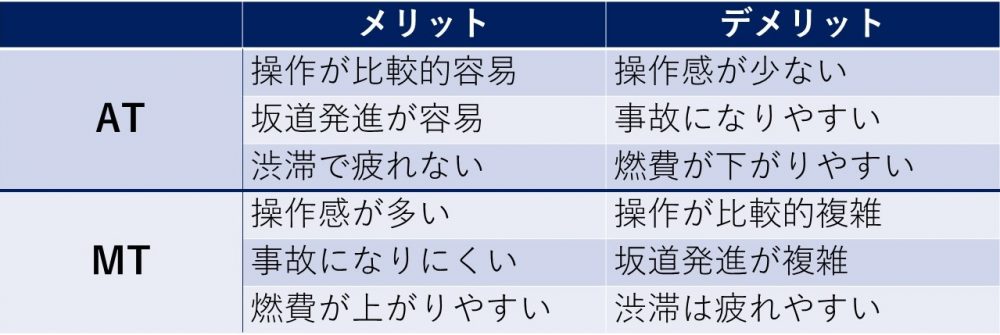

メリットとデメリット

免許を取得される際、ATとMTで悩まれる方がいらっしゃいます。以前は、MTを選ばれる方が多かったのですが、近年では、ATを選ばれる方が多くなっています。理由としては、市販されている自動車の大部分がAT車となり、MTの必要性が無くなってきている事が考えられます。しかし、MTが活躍する場面が少なからずあります。そこで、ATとMTのメリット、デメリットを比較してみました。

※メリット、デメリットには個人差がございますので、ご了承下さい。

代表的な部分としては、こういった所になります。事故の部分に関して言えばAT車は、操作が比較的容易なため注意が散漫となり、追突、出会い頭事故等がMTに比べて多いというデータがあります(100台あたり)。操作が比較的容易だといっても運転に注意する必要があります。又、ATはペダルの踏み間違い、チェンジの入れ間違い(前進と後退)によって、事故が発生しています。

操作感というのは、操作している感覚です。操作が複雑であるからこそ ”自分で操っている” という楽しさがMT車にはあります。

自動車に求めるものは、運転者個々によって違いがあります。そういった面も含めて、ATとMTを選択されては如何でしょうか?因みに、MTの免許を取得すればA車も運転する事ができます。しかし、ATの免許を取得された場合は、MTは運転する事ができません。(AT車の免許を取得された後、AT限定を解除すれば運転する事ができます)